昇給や降給などにより報酬の額に大幅な変動があったとき(月額変更届)

随時改定の手続き(月額変更届)

標準報酬月額は、被保険者資格取得届(資格取得時決定)及び算定基礎届(定時決定)により決定します。

この決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されることになっていますが、その間に昇(降)給などにより報酬額が変動した場合、被保険者が実際に受ける報酬との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。したがって昇(降)給などにより報酬額に「著しい変動」があった場合にはその月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとにして、4ヵ月目から標準報酬月額を改定することになっています。

この改定を随時に行うことから「随時改定」といい、この随時改定のために提出する届出書を「月額変更届」といいます。

月額変更届の提出が必要となる人

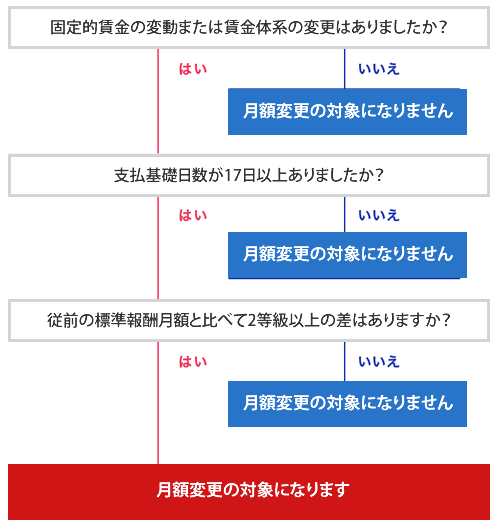

次の用件のすべてに該当する被保険者について月額変更届が必要となります。

- 【1】 固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき

- 【2】 変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

- 【3】 3ヵ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき

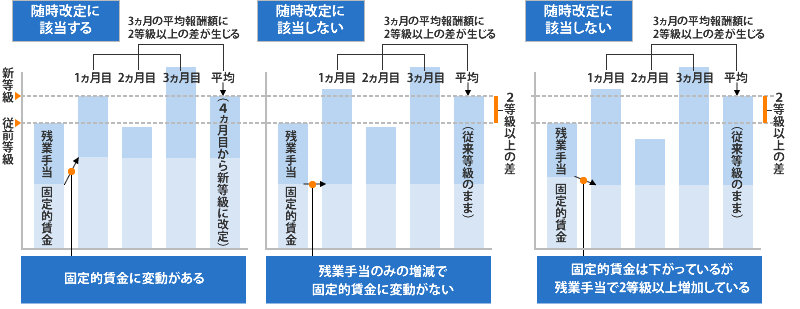

2等級以上の差の判断は固定的賃金の変動差額だけでみるのではなく、残業手当などの非固定的賃金を含めた総報酬でおこないます。

なお固定的賃金は増額しても非固定的賃金が減少したため3ヵ月間の平均額が下がるような場合、あるいは逆に固定的賃金は減額されたが非固定的賃金が増額となり3ヵ月間の平均額が上がるような場合には、たとえ2等級以上の差が生じても随時改定には該当しません。

以上のことを図示しますと、次のとおりです。

【1】 固定的賃金が変動又は給与体系の変更があったときとは

固定的賃金の変動とは、継続して支給される一定額の賃金や手当(下記参照)に、昇(降)給や固定的手当の支給額変更、日(時)給の基礎単価や請負給・歩合給などの単価・歩合率の変更などがあった場合をいいます。

給与体系の変更とは、日給制から月給制へ、月給制から歩合制になったとき、家族手当などが新設され支給されたときなどをいいます。

【例】

| 固定的賃金 | 支給額・支給率が決まっているもの | 月給、日給、週給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、基礎単価、歩合率など |

|---|---|---|

| 非固定的賃金 | 実績で支給されるもの | 残業手当、能率手当、宿日直手当、精皆勤手当など |

【2】 変動月以後、引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日(※)以上ある

昇(降)給などにより支給の変動があった月を変動月といいます。

この変動月以後引き続く3ヵ月間に月給者はいずれの月も暦日数で17日(※)以上、日給・時給者等は実際に働いた日数で17日(※)以上の支払基礎日数のあることが要件となります。

育児(介護)休業制度により休業し、その間に給与が支払われていない人は、実際に事業所で働いていないので、支払基礎日数が17日(※)以上にならず、この要件に該当しないため実際に給与が大幅にダウンしても月額変更届は必要ありません。

- ※特定適用事業所に勤めており、短時間労働者として適用されている場合は11日。

【3】 固定的賃金の変動月から継続した3ヵ月間の実際の報酬額の平均が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた

固定的賃金の変動後に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額とが等級表※1)にあてはめて2等級以上の差が生じた場合です。固定的賃金に多少でも変動があれば、残業手当など非固定的賃金を加えて結果的に2等級以上の変動になる場合でも、随時改定に該当します。

ただし固定的賃金は増(減)額したが非固定的賃金が減(増)額したため3ヵ月間の平均が下(上)がる場合、2等級以上の差が生じても随時改定の必要はありません。たとえば月給(固定的賃金)は下がっても残業手当(非固定的賃金)が増えて2等級以上あがったような場合です。

※1) 標準報酬月額及び保険料額表

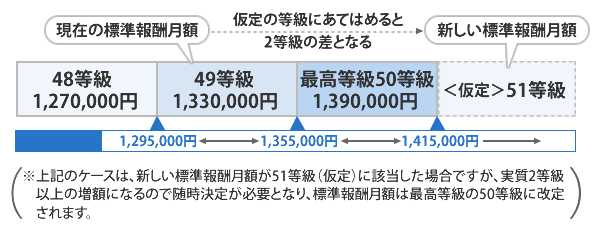

標準報酬月額の上限(下限)の1等級下(上)の場合

健康保険・厚生年金保険ともに標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりません。しかし、それぞれに標準報酬月額の上下限が設けられているため、最高(低)等級の1等級下(上)に該当する人は、どんなに報酬月額に増額(減額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。このような場合例外として1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合、随時改定を行います。

具体的には健康保険および厚生年金保険の2等級に該当する人の報酬が大幅減額になった場合、健康保険の49等級の人及び厚生年金保険の31等級の人の報酬が大幅に増額になった場合等にこのようなケースが生じることがあります。

【例】 標準報酬の健康保険最高等級で随時改定が必要となる場合

産前産後休業・育児休業終了時の標準報酬月額の改定

被保険者が、産前産後休業および育児休業期間を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合には標準報酬月額の改定を申し出ることができます。

改定対象となる人

次の①、②いずれにも該当した場合に改定の対象となります。

- ①従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき

- ②休業終了日の翌月の属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1月における支払基礎日数が17日以上※であること

- ※パートタイム労働者は3ヵ月のいずれも17日未満の場合、15日以上17日未満の月の平均によって算定します。

特定適⽤事業所に勤めており、短時間労働者として適⽤されている場合は、⽀払基礎⽇数は11⽇以上。

標準報酬月額の改定方法

休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算します。

【注意】

産前産後休業終了日の翌日から引き続いて育児休業を開始した場合には、提出することはできません。

産前産後休業・育児休業終了時改定と随時改定との違い

| 産前産後休業・育児休業終了時改定 | 通常の随時改定の場合 | |

|---|---|---|

| 基礎期間 | 産前産後休業終了日または育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間 | 固定的賃金に変動があった月以後3ヶ月間 |

| 支払基礎日数 | 支払基礎日数が17日以上の月が1月でもあれば改定

|

支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない |

| 2等級以上の差 | 1等級差でも改定 | 2等級以上の差が生じることが必要 |

| 改定月 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4ヶ月目 | 固定的賃金に変動を生じた月から4ヶ月目 |

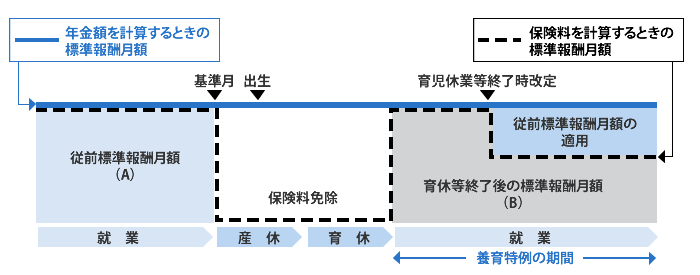

3歳未満の子を養育する厚生年金保険被保険者の特例

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなった日の前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者が事業主に申し出をし、 事業主が年金事務所へ申請することにより、その期間は実際の標準報酬月額ではなく、従前の標準報酬月額に基づいて将来の年金額が計算される特例措置が受けられます。

この措置は、厚生年金保険のみ適用されるため、健康保険の傷病手当金などの現金給付は、低下した標準報酬月額に基づいて計算されます。

特例に関する手続きは、直接年金事務所へ提出することになっています。

詳細は管轄の年金事務所にお尋ねください。

日本年金機構HP「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html