従業員を採用したとき(資格取得)

- 被保険者資格取得の基準(要件)

- 短時間労働者の適用要件について

- 60歳以上で定年後再雇用されたとき(同日得喪)

- 複数の事業所に雇用されることとなったとき(二以上事業勤務者)

- 入社時の社会保険料について

被保険者資格取得の基準(要件)

適用事業所※で働く従業員が、次の要件に該当していれば健康保険・厚生年金保険の強制被保険者または任意(包括)被保険者(65歳未満は同時に国民年金の第2号被保険者)となります。

- 常態として事業主の人事管理下で労務を提供している

- 対価として報酬を得ている

70歳になるまでの在職期間は、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。70歳以降の在職期間は健康保険だけの被保険者となり、厚生年金保険には加入しません。

被保険者資格は、事実上の使用関係が発生した日に取得します。具体的には次のような日が資格取得日になります。

使用関係が発生した日=報酬が発生する日

【例】勤務発令が4月1日、勤務開始が4月10日の場合、給料の支払い方法により次のように異なります。

①1か月分の給料が支払われる場合→資格取得日は4月1日

②4月の給料が日割計算で支払われる場合→資格取得日は4月10日

- ※適用事業所とは・・・健康保険及び厚生年金保険が適用される事業所

被保険者になる要件

- 新規採用等の試用期間中、あるいは技術養成中などでも、使用関係のある場合。

- 法人の代表者、理事、取締役等の役員、および嘱託者でも、法人からの労働の対償として報酬を受けている場合。

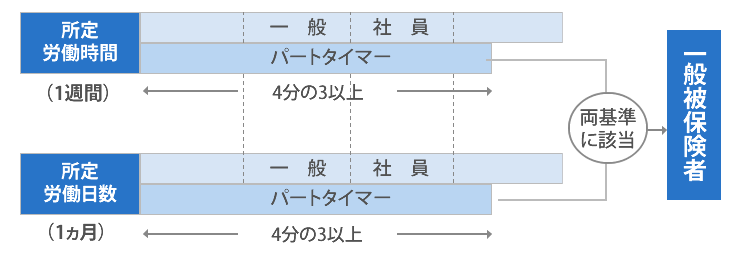

- 就労者の所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)がともに当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3以上ある場合。

- 短時間労働者は、所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)がともに当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3未満でも以下の5つの要件をすべて満たす場合

- ①厚生年金の被保険者数が常時50人を超える特定適用事業所に使用されていること(50人以下の場合は任意特定適用事業所に使用されていること)

- ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- ③同一の事業所に継続して2か月を超えて使用されることが見込まれること

- ④報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であること

- ⑤学生でないこと

短時間労働者の詳細は下部 短時間労働者の適用要件についてへ

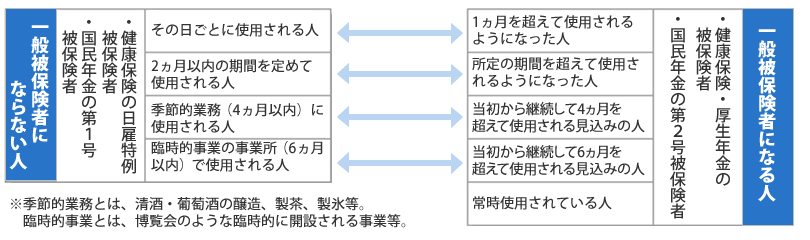

被保険者の適用を除外される人

適用事業所に使用されていても、次の図のように就労形態・使用関係等によっては健康保険の一般の被保険者とならない場合もあります。その場合、健康保険は日雇特例被保険者となり、また厚生年金保険には加入せず国民年金の第1号被保険者となります。健康保険の給付の条件や内容も一般被保険者とは異なってきます。

また、75歳以上の方を雇い入れた場合も、その方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の一般被保険者とはなりません。

資格取得届は5日以内に

従業員を採用したときは、資格取得日から5日以内に「健康保険被保険者資格取得届」を、健康保険組合に提出します。「厚生年金保険被保険者資格取得届」は、管轄の年金事務所へ提出してください。

資格取得届や個人番号の提出が遅れるとマイナンバーカードを健康保険証として利用した際に、正常なオンライン資格確認が行えない為、届出は5⽇以内の提出を徹底していただくようお願いいたします。

取得時の報酬は見込額を記入

資格取得時には報酬支払いの実績がないので、 これから受けるであろう報酬の額を算定して届け出ます。基本給のほかに通勤手当、家族手当、住宅手当などの諸手当、 また、所属する部・課・係において、常態として残業がある場合は、平均の残業時間に対する残業手当などを加えた額が報酬月額になります。

実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額を決められませんので、資格取得月の前月1ヵ月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。

短時間労働者の適用要件について

短時間労働者とは

所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)が、当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3未満でも以下の5つの要件をすべて満たす労働者をいいます。

- ①厚生年金の被保険者数が常時50人を超える特定適用事業所 に使用されていること(50人以下の場合は任意特定適用事業所に使用されていること)※令和5年4月現在

- ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- ③報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であること

- ④同一の事業所に継続して2か月を超えて使用されることが見込まれること

- ⑤学生でないこと

被保険者区分変更届を提出するケース

- ①一般社員の所定労働時間(週単位)と所定労働日数(月単位)の4分の3未満である短時間労働者から、一般社員や4分の3以上の短時間労働者に変更になったとき。

- ②一般社員や4分の3以上の短時間労働者から4分の3未満の短時間労働者に変更になったとき。

- ※いずれの届出も、特定適用事業所・任意特定適用事業所に該当している事業所だけが対象となります。

区分変更の手続きについてはこちら

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

法律改正にともないR6年10月より短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。

| 対象 | 要件 | 平成28年10月から | 令和4年10月から | 令和6年10月から (現行) |

|---|---|---|---|---|

| 事業所 | ①事業所の規模 (厚生年金被保険者数) |

常時500人超 | 常時 100人超 | 常時 50人超 |

| 短時間労働者 | ②労働時間 | 週所定労働時間が 20時間以上 |

変更なし | 変更なし |

| ③賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |

| ④勤務期間 | 継続して1年以上 使用される見込み |

継続して2カ月を超えて 使用される見込み |

継続して2カ月を超えて 使用される見込み |

|

| ⑤適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |

60歳以上で定年後再雇用されたとき(同日得喪)

60歳以上で定年再雇用された際の同日得喪について

通常、退職後1日の空白もなく同一の事業所において引続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなります。ただし、60歳以上で、退職後継続して再雇用される方については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができます。

定年再雇用に伴い、給与額が下がる場合は、早く社会保険料も下げるため、「同日得喪」手続きが有効です。

ただし、定年再雇用に伴い、報酬が特に変わらない場合・報酬が上がった場合は、早く社会保険料を変更する必要がないため、「同日得喪」手続きは不要です。

手続きについてはこちら

【注意点】社会保険料が下がると、厚生年金額・傷病手当金額も下がります

「同日得喪」制度は、上述のとおり定年再雇用に伴い、給与額が下がる場合、早く社会保険料を下げるために行います。但し、社会保険料が下がるということは、その分、将来の厚生年金額も下がりますし、私傷病等でお休みしている間に生活保障として支給される傷病手当金も少なくなります。

二以上事業勤務者

複数の事業所に雇用されることとなったとき(二以上事業勤務者)

被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、保険者を選択します。

選択する1つの事業所を「選択事業所」とし、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。「選択事業所」の事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。

- ケースごとでご提出いただく書類が変わりますので、当健康保険組合 業務課 資格係までお問い合わせください。

2か所以上の事業所に勤務する方の保険料について

被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることになった場合は、いずれか1つの事業所を選択して、届出を行っていただく必要があります。

選択した事業所が当組合に加入している場合、保険料は選択事業所、非選択事業所それぞれ当組合へお支払いただくことになります。

決定された保険料額は、納入告知書を毎月15日頃に発送いたします。毎月末日が納付期限です。

- ※保険料納付には当組合指定銀行からの口座振替をご利用ください。