産前産後休業、育児休業関係

産前産後休業中の保険料免除

被保険者の方が産前産後休業中の期間は、事業主の申出により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。

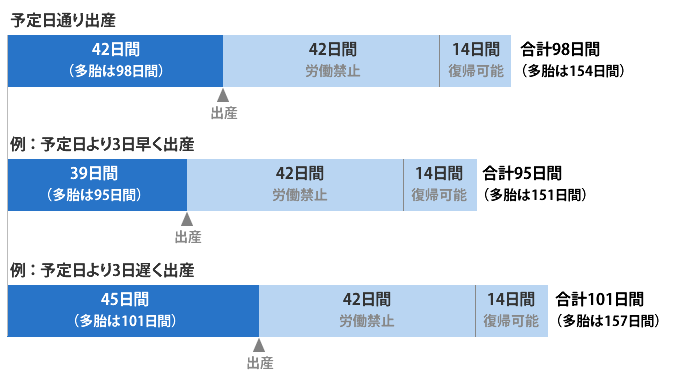

産前産後休業期間について

・産前休業

出産予定日の42日前(多胎妊娠であれば98日前)から休業をすることができます。起算日は自然分娩の予定日です。実際の出産日が申請した予定日より遅れた場合はその日数分延長されます。

帝王切開の場合も、自然分娩での予定日を起算日とします。

・産後休業

出産日(申請した際の出産日ではなく実際の出産日)から56日間休業することができます。

産後すぐ復帰したいと思った場合でも、母体保護の観点からそれより早い復帰は認められていません。ただし、6週間が経過した時点で本人が希望し、医師が問題ないと認めた場合は復帰することができます。

・産前産後休業取得例

産前産後休業中の保険料免除期間について

産前産後休業開始⽇の属する⽉から、その産前産後休業が終了する⽇の翌⽇の属する⽉の前⽉まで。つまり、⽉末時点で産前産後休業を取得していると、その⽉の社会保険料が免除されます。

育児休業中の保険料免除

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申出により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。

育児休業中期間について

▶女性の育児休業期間

産後8週間の産休後から子供が1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業できます。

▶男性の育児休業期間

子供が生まれた日から子供が1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、休業できます。

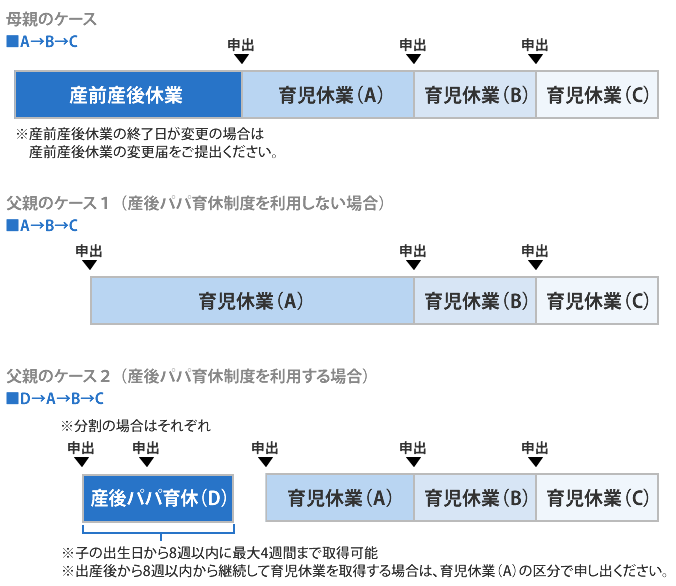

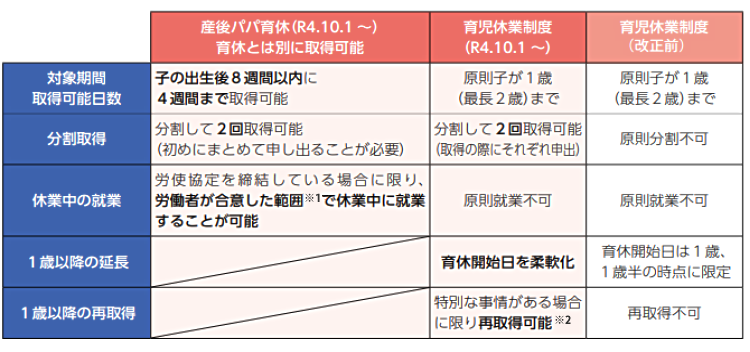

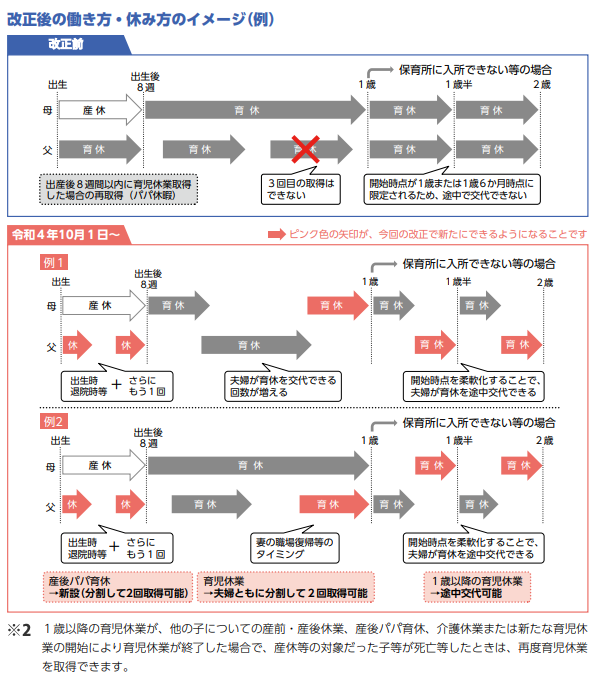

▶産後パパ育休(出生時育児休業)の取得期間 【令和4年10月より新設】

産後パパ育休は、出産予定日から取得ができ、子供の出生日から8週間以内に最大4週間まで父親が休業できる制度です。会社へ最初にまとめて申し出ることで2回に分割しての取得することができます。父親は従来の育休の取得とは別に休業できる機会が増えるため、柔軟な育休取得が可能となり、仕事との両立がしやすくなりました。

▶育休の延長は最長2歳まで育児休業取得が可能

育児休業は子供が1歳に達する日において本人または配偶者が育児休業中で、かつ保育園等に入れない、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合は育児休業を1歳6ヵ月まで延長することができます。また、1歳6ヵ月時点でも保育園等に入れない、休業が必要と認められる場合は再延長ができ、最長2歳まで育休取得が可能です。

▶パパママ育休プラス

パパママ育休プラス制度により、両親ともに育休を取得する場合に限り、育休期間を子供が1歳2ヵ月に到達するまで延長することができます。ただし、夫婦一人ずつの育休期間が2ヵ月延長されるわけではなく、夫婦の取得タイミングをずらすことで合計1年2ヵ月育児休業を取得することができます。

育児休業中の保険料免除申請は区分ごとに申請してください

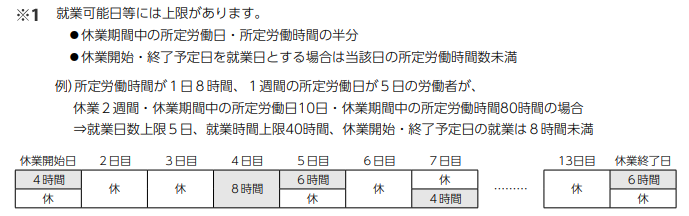

保険料免除の期間は以下4つの区分があります。それぞれの区分ごとに申出が必要となりますので、その都度、事業主が必要書類を当組合に提出します。

(A) 養育する子が1歳に達する日までの「育児休業」

(B) 子が1歳から1歳6ヵ月に達する日までの「育児休業」

(C) 子が1歳6ヵ月から2歳に達する日までの「育児休業」

(D) 子の出産後8週間以内に4週間までの「産後パパ育休(出生時育児休業)」※分割して2回取得可能

- ※B,Cの育児休業は子が1歳(Bの場合)または1歳6ヵ月(Cの場合)に達する日において本人または配偶者が育児休業中で、かつ保育所に入れない等、1歳(Bの場合)または1歳6ヵ月(Cの場合)を超えても休業が特に必要と認められる場合に本人の申出により認められます。

育児休業の手続き申請書類はこちら

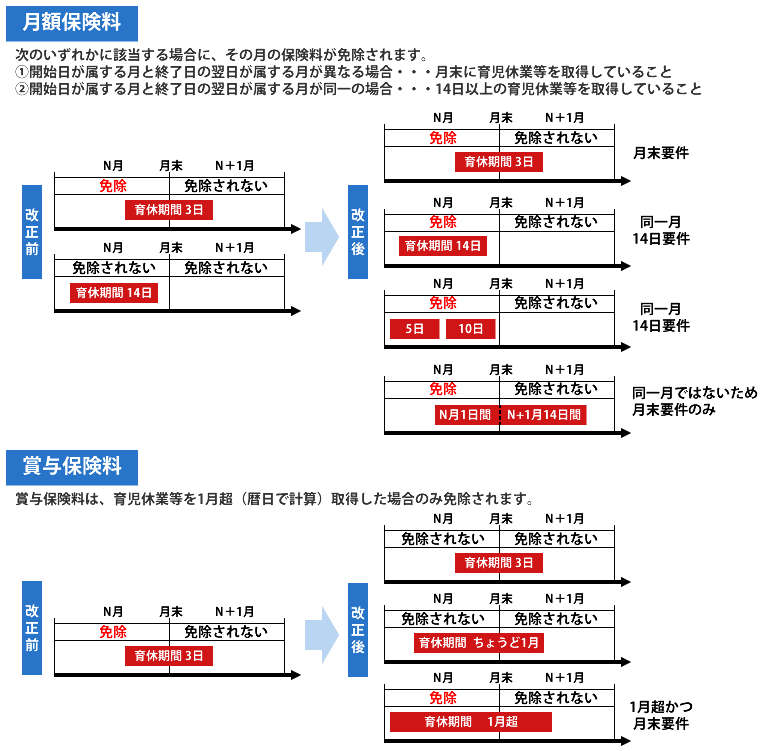

育児休業中の保険料免除期間について

育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまり、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。

また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。

令和4年10月施行 育児休業法の改正について

令和4年10月より下記2点が新設、変更となりました。

①産後パパ育休(出生時育児休業)の新設

②育児休業の分割取得

産前産後の一定期間、出産手当金が受けられます

被保険者(本人)が出産のため会社を休んだために給与を受けられない場合には、生活保障として健康保険組合から休業1日につき出産手当金が支給されます。

出産手当金の詳しい説明はこちら

産休・育休終了時の標準報酬月額の改定、厚生年金保険 養育特例制度

被保険者が、産前産後休業および育児休業期間を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合には標準報酬月額の改定を申し出ることができます。

詳しい説明はこちら